2008年北京奥运会不仅是中国体育历史上的一座里程碑,也是全球体育史上一场视觉与精神的盛宴。平衡木项目作为体操比赛中的一项经典项目,历来受到广泛关注。在2008年北京奥运会的平衡木赛场上,展现了无数令人叹为观止的精彩瞬间,这些记忆成为了奥运历史中不可磨灭的一部分。本文将从四个方面阐述2008年北京奥运会平衡木赛场的记忆与遗产传承,分别从赛事的竞技意义、选手的表现与风采、技术与创新的突破,以及赛事后对体操运动发展的深远影响等方面进行详细分析,最终总结这一场伟大赛事的深刻遗产。

1、2008年北京奥运会平衡木赛事的竞技意义

2008年北京奥运会的平衡木比赛,标志着中国体操走向国际舞台的巅峰。当时,平衡木项目不仅是每届奥运会的传统亮点之一,也是体操比赛中极具技术挑战和观赏性的项目。北京奥运会的平衡木比赛特别具有历史意义,因为它是中国在体操项目上取得突破性进展的契机,吸引了全世界的目光。

这一届奥运会的平衡木比赛首次在中国举办,极大激发了国内观众对体操运动的热情。比赛场地——北京体育馆,成为全世界体操爱好者的圣地。中国选手在平衡木项目上的精彩表现,不仅提升了国家的体育竞技水平,也让世界重新审视了中国体操的实力。对于中国体操选手来说,这不仅是一次竞技挑战,更是国家荣誉的体现。

同时,北京奥运会平衡木赛事的竞技性也达到了前所未有的高度。全球顶尖选手云集,比赛的激烈程度和难度远超以往,选手们必须在极其苛刻的条件下展现出最高水准的技艺。这场比赛不仅是对体操运动员技艺的考验,更是心理素质和战术水平的全面比拼。

蜂鸟竞技2、选手的表现与风采

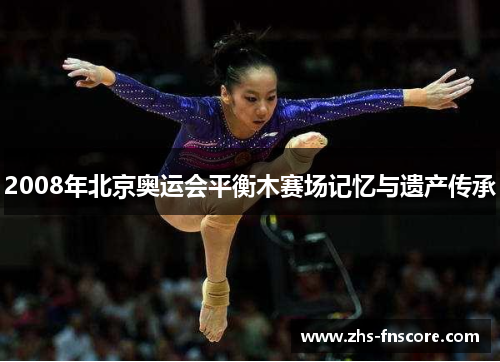

2008年北京奥运会平衡木赛场上的选手们无疑是这一赛事的最大亮点之一。来自世界各地的顶尖体操选手,通过他们精湛的技巧和优雅的演绎,向世界展示了什么是真正的体操艺术。中国体操选手尤为耀眼,李小鹏、郭晶晶等人都在这一届赛事中表现出色。

其中,李小鹏在男子平衡木项目中的表现堪称经典。他凭借精准的动作和流畅的节奏,最终摘得金牌,这一瞬间成为了中国体育史上的重要记忆。李小鹏的胜利不仅是他个人的荣耀,也是中国体操历史上一个光辉的瞬间。那一刻,他将中国体操的实力展现给了全世界。

女性选手中,杨伊琳同样表现不凡,她的平衡木技巧完美无瑕,展示了极高的竞技水平。在比赛中,杨伊琳通过细腻的动作和精准的姿势,赢得了观众的热烈掌声与评价。她的优雅与力量完美融合,成为女性体操选手中的佼佼者。

3、技术与创新的突破

2008年北京奥运会平衡木赛事不仅仅是一场竞技较量,更是体操技术革新与创新的展示。在这场赛事中,选手们的动作难度和技术水平普遍提高,展示了体操运动在技巧和艺术层面的长足进步。

平衡木项目作为体操项目中的一项极具挑战性的单项,不仅要求选手们具备极强的平衡能力,还需要对难度动作有精准的掌握。此次奥运会中,选手们在传统动作的基础上,加入了更多的创新元素。如平衡木上的“空翻”动作和高度灵活的转体动作,令观众眼前一亮。

此外,随着奥运会的举办,体操比赛中的评分标准和评判体系也经历了变化,更多注重选手的技术完成度与艺术表现。这种创新不仅推动了体操运动的多样性发展,也让赛事本身更加充满悬念和看点,吸引了更多的年轻观众。

4、赛事后对体操运动发展的深远影响

2008年北京奥运会的平衡木赛事不仅是一次竞技的盛会,更对全球体操运动产生了深远影响。随着赛事的成功举办,体操运动在中国乃至世界范围内得到更广泛的推广。尤其是在中国,2008年奥运会的成功让更多年轻人走上了体操的道路,促进了体操项目的普及。

另一方面,随着2008年奥运会的体操赛事达到前所未有的高度,国际体操联合会(FIG)也开始在技术上进行更多的创新尝试。平衡木项目的动作要求与评分标准不断得到完善,赛事规则逐渐向更加公平、透明的方向发展。同时,更多国家开始重视体操训练体系的建设,致力于培养更多的体操人才。

此外,平衡木赛场上的精彩表现和技术突破,也进一步提高了体操作为奥运会项目的国际地位。各国的体操协会纷纷加大投入,推动技术发展和选手培养,进一步丰富了体操项目的内涵。

总结:

2008年北京奥运会平衡木赛场不仅是竞技运动的舞台,更是文化与精神的传递者。赛事中的每一场比赛、每一位选手的精彩表现,都成为了全球体育爱好者永恒的记忆。通过这些赛事,中国体操展现了世界一流的竞技水平,并逐步推动了体操技术与规则的革新。

回顾2008年平衡木赛场的历史,尽管时光已逝,但它所带来的深远影响仍在持续发酵。中国体操的崛起,体操技术的进步,以及全球体操运动的发展,都离不开这一届奥运会的推动。可以说,2008年北京奥运会平衡木赛场的记忆与遗产,已经深深植根于每一位体操爱好者的心中,成为体育历史上不可磨灭的一部分。